マツ六が取り組む脱炭素と未来のものづくり

Q1. 脱炭素への取り組みを始めた背景を教えてください。

2021年、創業100周年の節目を迎えた当社は、「百年先も誇れる今であるために」というスローガンを掲げ、次の100年を見据えた経営のあり方を強く意識するようになりました。

ちょうどその頃、政府による2050年カーボンニュートラル宣言や、取引先からのESG対応要請が増加してきたこともあり、社内でも低炭素製品への関心が急速に高まりました。

もともと当社は、バリアフリー建材の開発を通じて人々の健康寿命をのばすことを企業のパーパスとして掲げてきましたが、これからは「地球の健康寿命をのばす」ことにも目を向けていく必要があると考えました。まずはその第一歩として、自社のCO₂排出量を全社的に可視化する取り組みからスタートしました。

Q2. 脱炭素の取り組み当初に感じた課題は何でしたか?

社内にGHG算定の知識が全くなく、「何から始めればよいか分からない」こと自体が大きな課題でした。知識の得方も手探りで、基礎データの管理体制や専任の人材・予算もなく、取り組みの土台が整っていない状態でした。

こうした中で見えてきた課題としては、以下の3つが特に大きかったと感じています。

- GHG算定に関する知識やスキルを持つ人材が社内にいなかった

- エネルギー使用量などの基礎データが社内に整理されておらず、把握できなかった

- 専任部門や予算が存在せず、プロジェクトとしての推進体制が組めなかった

それでも、過去に取得していたISO14001の経験や、大阪商工会議所での学び、取引先からのSBT取得要請などをきっかけに、少しずつ社内に知識と意識が根付き始めたと感じています。

Q3.「タンソチェック」を導入した背景と理由を教えてください。

初期の段階で大きな課題となっていたのは、「算定体制を担う部門も予算もない」という点でした。そのため、社内の有志メンバーによるサステナビリティ推進プロジェクトとして、部門横断でエネルギーデータの収集・管理に取り組みました。当初はExcelを用いて全国の拠点から情報を集めていましたが、計算式の破損や誤った排出係数の適用に気付きにくいなど、運用面での限界が次第に明らかになっていきました。

実際の業務の中でも、Scope1・2の排出量を正確に管理することが難しく、他部門がExcelを編集しても履歴が残らないといった運用上のリスクも顕在化していました。こうした背景から、複数名で安全に入力・管理ができ、排出係数の更新なども自動で反映される「タンソチェック」の導入に至りました。コストを抑えながらも、精度と信頼性を担保できる点が導入の決め手でした。

Q4. 社内体制はどのように構築されたのでしょうか?

取締役を中心に、有志によるプロジェクトとしてスタートし、総務・経理など部門横断で体制を構築した後、正式な委員会へと昇格しました。全社的な課題として責任者会議に報告する仕組みも整えています。

脱炭素は全社で取り組むべきテーマという認識のもと、環境課題に関心を持つ社員が自発的に参画し、部門間の連携が定着していきました。マネジメント層の理解と後押しもあり、全社で前向きに取り組める体制が築かれています。

Q5. 「タンソチェック」導入後、社内ではどのような反応がありましたか?

排出量をグラフで可視化できる点は、社内でも特に好評でした。Excelでは確認に手間がかかっていた内容が視覚的に把握しやすくなり、データの活用がスムーズになったと感じています。

また、期末の監査対応においても、排出係数の更新確認などの作業を省略できるようになり、担当者の負担軽減にもつながっています。あわせて、システムへの改善要望にも柔軟に対応いただけている点は、継続的な運用面でも安心材料になっています。

Q6. 可視化によって、社内の意思決定や取り組みにどのような変化がありましたか?

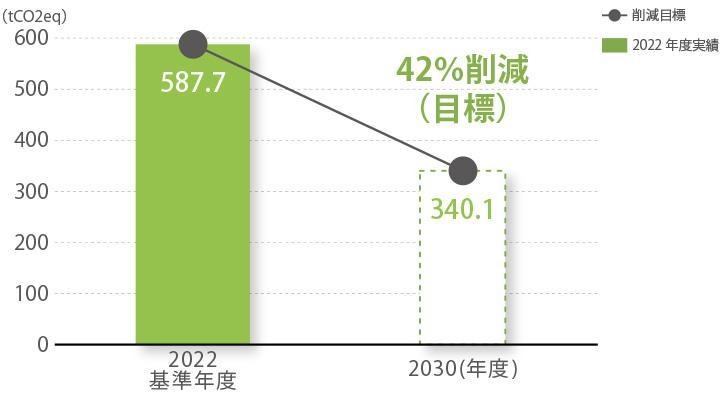

排出量を可視化したことで、削減計画の立案が格段に進めやすくなりました。現在は「2030年度までに基準年比42%削減」という目標を掲げており、再生可能エネルギー導入や車両のハイブリッド化などの施策に対して、GHG排出量の削減効果を定量的に示せるようになったことで、経営陣への説明や社内合意が取りやすくなっています。

可視化によって、施策ごとの“削減貢献量”と“費用”の両方を見比べながら、環境性と経済性の両軸で判断する土台が社内に整いつつあります。経営陣もこのテーマに強くコミットしており、数値に基づく意思決定が着実に進み始めています。

Q7. Scope3の取り組み状況や今後の展望についても教えてください。

現在はScope1・2の算定と削減に注力していますが、将来的にはScope3にも段階的に取り組む予定です。2024年度には、主力サプライヤー様に対してアンケートを実施し、気候変動対策に関する取り組み状況の確認を行いました。今後は、Scope3に関する収集方法や管理体制の整備も進めていく方針です。

当社はオリジナル製品の開発に加えて商社機能も持っており、取扱製品の多様さやサプライチェーンの広さがScope3の算定を進めるうえでの特徴の一つです。現在、CSR情報の開示拡充にも力を入れており、気候変動以外の課題も含めた統合的な情報発信を進めています。

Scope3を本格的に導入していく際には、経理や開発など関係部門との連携をさらに深め、全社的な体制で取り組みを進めていきたいと考えています。

Q8. 再エネ導入や省エネ設備の取り組み状況について教えてください。

再生可能エネルギーの導入については、現在検討を進めている段階です。一方で、省エネ設備については本社においてすでに取り組みを開始しており、2018年以降、LED照明への切り替えや二重断熱サッシ、キュービクル改修などを実施してきました。

また、社用車のハイブリッド化についても前向きに検討しており、今後の車両調達や納期の状況を踏まえながら導入を進めていく予定です。加えて、借用物件における照明のLED化についても、蛍光灯の供給終了を機にオーナーとの交渉を進めるなど、現場レベルでも着実に省エネの取り組みを広げています。

Q9. 脱炭素に繋がる取り組みや商品開発は、どのようなことを行っていますか?

いくつかの方向で脱炭素に繋がる取り組みを進めています。たとえば、手すり棒などに使う素材として、これまで家庭ごみとして処理されていたPEやPP(容器包装プラスチック)をリサイクル活用できないか、素材メーカーと連携して研究を進めています。

また、福祉用具の再整備・再活用を推進する「モトエプロジェクト」という仕組みも展開しています。これは、これまで劣化などにより廃棄されていた福祉用具を点検・再整備し、新品のように再利用できる取り組みです。製品を「使い捨て」にせず、リユースすることで、CO₂排出の削減だけでなく、お客様にもより安価に福祉用具を提供することができます。

こうした取り組みは、環境への配慮だけでなく、利用者の利便性や社会的な課題解決にも繋がるものとして、今後も注力していきたい分野です。

Q10. 最後に、脱炭素・ESG経営に取り組む企業へのメッセージをお願いします。

私達も従業員250名規模の企業として、限られたリソースを工夫しながらESG経営と向き合っています。『作って売る』だけの事業モデルの延長線上に留まっていては、次の100年が続く企業にはなれないという危機感が原点です。そのため、社員が各自の担当業務とは別に、部門を横断して自社の未来を議論する時間を意図的に確保しています。まずは経営層と現場が共に課題意識を共有する場を持つことが、結果として変化に強い、強靭な経営体制の構築に繋がるのではないでしょうか。